(Soundtrack zu diesem Text, bitte beim Lesen hören: Charlie Cunningham: Minimum)

Scottish Museum of Modern Art

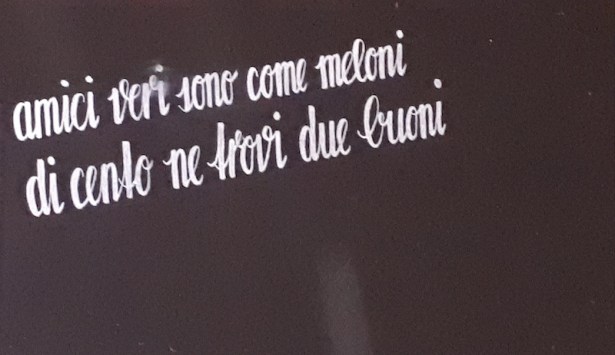

Es ist immer wieder faszinierend, wie schnell man sich so unendlich weit weg bewegen kann von der gerade noch gelebten Realität. Wenn du den Ort wechselst, die Welt wechselst, die Menschen wechselst und du dich anfangs hart einfinden musst, um dich zurechtzufinden, dann vergisst du alles, was war. Du nimmst die neue Welt an wie eine neue Haut. Du bist plötzlich niemand mehr. Und wirst dann nach und nach zu einem neuen Menschen. Das ist brutal und fühlt sich an wie blanke Klingen auf weicher Haut. Wenn du es dann getan hast und dich plötzlich wohl fühlst, plötzlich daheim bist, dann denkst du das erste mal zurück an das, was gerade noch war und es tut weh. Du weisst, dass du in ein paar Tagen die Haut wieder wechseln wirst, dass du wieder zurückkehren wirst in etwas, das einmal du warst, du kannst es dir aber beim besten Willen nicht vorstellen. Wer war ich? Was habe ich getan und warum zur Hölle? Es gibt ein paar wenige Verbindungspunkte, die bleiben. Freunde. Familie. An denen hälst du dich fest, denn sie sind wie Brücken zwischen zwei Daseinsberechtigungen und du weisst noch nicht, welche Person du genau sein willst.

Gut ist, dass du genau fühlst, welches die Kerben sind, die tief in dir verankert sind. Was dich wirklich ausmacht. Gerade, wenn du zum Ort auch noch die Sprache wechselst, wird alles um so verschwommener, nebliger. Plötzlich denkst du wieder in der anderen Sprache, sprichst zu dir selbst in der andren Sprache und es klingt einfach anders. Deine innere Stimme hat sich erneut geändert.

Das faszinierendste daran ist, wie schnell das alles passiert. Es dauert keine Woche. Der Mensch ist so furchtbar anpassungsfähig, man könnte darüber glatt die Nerven verlieren. Gerne möchte ich darüber berichten, was ich gerade erlebe, ich kann jedoch nicht. Ich habe meine Sprache verloren. Ich weiss, dass ich sie zurückgewinnen werde, dass es die eine oder die andere sein wird, jetzt aber gerade bin ich keiner mächtig. Irgendwann werde ich fähig sein, darüber zu berichten.

Es gibt nur eines, was ich fühle, was mich im Moment gerade – jetzt da ich eine komplett andere Person bin – furchtbar umtreibt: Das was ich gerade verliere, wird es jemals wiederkommen? Oder ist es komplett verschwunden und somit unwichtig? Es ist, als ob mein ganzer Körper mit Heftpflastern bedeckt wäre und jemand nach und nach jedes einzelne Pflaster abziehen würde. Ich schreie vor Schmerz. Aber meine Haut atmet. Ich sage mir immer wieder: Lass einfach los, es ist in Ordnung. Lass es einfach ziehen, denn wenn es wichtig ist, wird es wiederkommen. Es wird wie ein Geschenk in deinen Schoss fallen, wenn es gut ist, steht es irgendwann wieder vor deiner Tür. Es wird dich einladen, es wird zu einem Teil von dir werden, es wird etwas in dir zurücklassen, wie ein Jahresring bei Bäumen. Wenn es aber nicht wichtig ist und somit bereits vergangen, dann wirst du es auch nicht brauchen. Und während du dich mitten in einer Diskussion befindest, mitten in einem faszinierend interessanten Gespräch, stirbt eine Zelle in dir ab.

Ich möchte nicht nur Anfänge leben, doch wenn ich dazu gezwungen werde, dann bin ich so verdammt gut darin. Ich weine darüber. Alles hat seine Zeit, alles hat seine Zeit.

Sei nicht traurig, freu dich, dass es dir gehört hat, dass es dein eigen war und freu dich jetzt aber auch, dass es dich verlassen hat. Auch Erleichterung hat Gewicht.

Eduardo Paolozzi